Si tout va bien, nous humains voyons les trois dimensions de l’espace avec nos yeux. Nous sentons les objets physiques à proximité de notre peau, nous captons quelques odeurs et nous entendons plus ou moins bien des sons que nous avons un petit peu de mal à replacer dans l’espace. Aussi, nous sommes sujet à la gravité terrestre de façon à ce que nous passons notre vie avec nos corps cloués au sol, sauf assistance d’outils. ça c’est ce que ça fait d’être un humain.

C’est le “monde perceptif” de l’humain. C’est un ensemble de sensations qui expliquent bien ce que ça fait que d’être humain. Si un extra terrestre voulait se rendre compte de ce que cela fait d’être humain, il faudrait qu’il expérimente ces perceptions et sensations.

Imaginez le monde perceptif d’un poisson maintenant. Le poisson a une vue et un odorat très différent du notre, se déplace en trois dimensions et les sons se diffusent très différemment dans l’eau.

Un monde perceptif, ça conditionne tout de notre vue du monde et des faits qui se présente à nous par notre environnement. Un monde perceptif, c’est un point de vue. Et le point de vue, c’est ce dont on va parler aujourd’hui.

Dans l'Antiquité, les sophistes grecs avaient déjà développé une forme de relativisme qui reconnaissait la multiplicité des perspectives.

Protagoras, avec sa célèbre formule "l'homme est la mesure de toutes choses", suggérait déjà que toute vérité est relative à un point de vue particulier.

Platon, en réaction, cherchait à dépasser ces points de vue particuliers pour atteindre une vérité objective, illustrée par sa théorie des Idées. Cependant, même dans son allégorie de la caverne, il reconnaît implicitement l'existence de différents points de vue (les prisonniers voyant les ombres vs ceux qui sont sortis).

Au Moyen Âge, la question du point de vue apparaît sous une autre forme dans les débats sur la connaissance divine vs la connaissance humaine. Nicolas de Cues, au XVème siècle, développe l'idée que quand l'homme est limité à des perspectives particulières Dieu ne l’est pas et voit tout sous tous les angles simultanément (la "vision de toutes les visions").

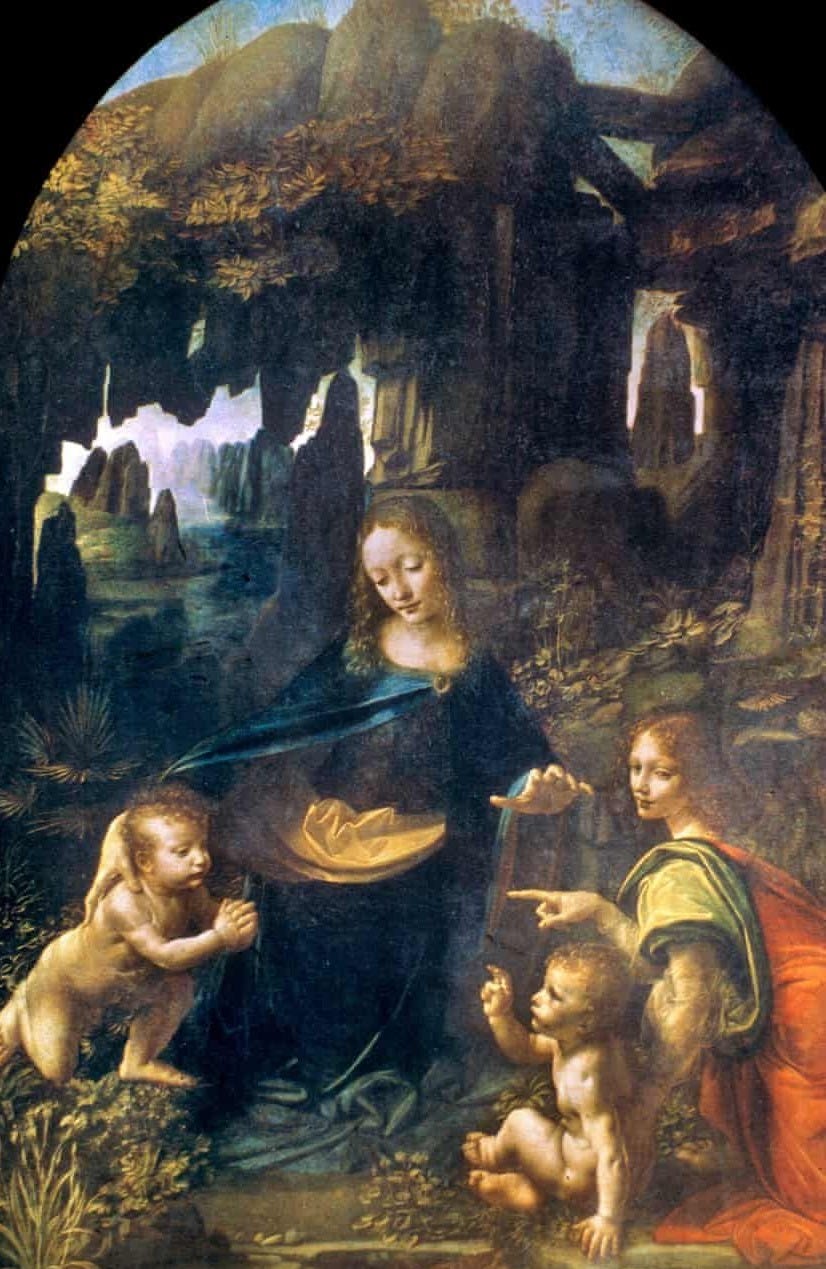

La Renaissance marque un tournant important avec le développement de la perspective en peinture. Cette innovation technique devient une métaphore philosophique novatrice pour son époque : tout point de vue est nécessairement situé dans l'espace et le temps. La renaissance centre les efforts sur l’humain, sur ce que l’humain vit, ce qu’il peut connaitre et sur ses particularités.

La révolution est importante car si la question du point de vue à toujours été une intuition, la quête du savoir est à la renaissance délibérément ancrée dans un point de vue. L’humain a un point de vue, et c’est le meilleur point de vue que l’on peut avoir sur le monde après celui de dieu. Ce point de vue limitant mais assumé d’humain va peu à peu rendre possible l’émergence de la méthode scientifique pour explorer les monde malgré nos limitations face à dieu.

On ne s’intéressera que bien plus tard à des saveurs particulières de la notion de point de vue comme le point de vue anthropologique ou le point de vue sociologique. On peut quand même énoncer que des courants culturels vont progressivement accentuer l’aspect individuel du point de vue à commencer par le libéralisme (au sens historique du terme) et je pense aussi au romantisme.

Les points de vues sont hétérogènes et sont des limitations à la connaissance totale. Mais sont aussi des nécessités.

Une certaine tradition philosophique du XX siècle va s’attarder sur cet aspect inévitable du point de vue et va essayer de comprendre notre condition humaine en commençant par cette nécessité.

La constitution même du monde perceptif : Maurice Merleau-Ponty montre que notre "être-au-monde" est fondamentalement structuré par notre point de vue corporel. Notre corps n'est pas un objet parmi d'autres mais le point zéro de toute perception. Le monde se déploie toujours autour de nous selon une certaine perspective qui n'est pas un défaut de notre perception mais sa condition même de possibilité.

Le cercle herméneutique : Martin Heidegger souligne que toute compréhension implique une pré-compréhension. Nous abordons toujours le monde depuis un certain horizon de sens. Il n'y a pas de compréhension "pure" qui ne serait pas déjà située dans une certaine perspective historique et culturelle.

Effectivement, il y a une différence entre décrire le monde perceptif de la chauve souris à un humain et réellement expérimenter le monde perceptif de la chauve souris. C’est l’exemple qu’utilise Thomas Nagel pour parler de l’aspect irréductible du point de vue. Il y a quelque chose dans le “être une chauve souris” qu’on ne peut pas décrire et qu’il faut expérimenter qualitativement.

Plus simple : imaginez que vous ayez mal à la tête. Du point de vue subjectif, vous vivez une expérience directe et immédiate de la douleur. Mais simultanément, vous pouvez adopter une perspective plus objective, considérant votre mal de tête comme un phénomène neurologique, une série d'événements physiques dans votre cerveau. Cette seconde perspective tend vers ce que Nagel appelle le "point de vue de nulle part".

Nagel soutient que cette tension entre subjectivité et objectivité est fondamentale et irréductible. Nous ne pouvons pas complètement abandonner notre point de vue subjectif, car il est constitutif de notre existence en tant qu'êtres conscients. Mais nous ne pouvons pas non plus renoncer à l'aspiration vers l'objectivité, car elle est essentielle à notre quête de connaissance et de compréhension.

Ce qui rend cette notion particulièrement intéressante, c'est que Nagel ne considère pas le "point de vue de nulle part" comme réellement atteignable. C'est plutôt un idéal régulateur, une direction vers laquelle nous tendons sans jamais pouvoir l'atteindre complètement. C'est un peu comme l'horizon : nous pouvons nous en approcher, mais il recule toujours à mesure que nous avançons.

Cette conception a des implications importantes pour la philosophie de l'esprit et l'épistémologie. Elle suggère que notre compréhension du monde sera toujours marquée par cette dualité entre le subjectif et l'objectif, et que la recherche d'une objectivité pure pourrait être non seulement impossible, mais peut-être même non souhaitable.

Cette conclusion en appelle à des extensions théoriques

Les qualia sont les aspects qualitatifs et subjectifs de nos expériences conscientes - "ce que ça fait" de vivre une expérience particulière. Ce sont les propriétés phénoménales de l'expérience qui ne peuvent être réduites à une description purement physique ou fonctionnelle.

Prenons quelques exemples classiques :

La “rougéité” du rouge : la sensation subjective de voir la couleur rouge

Le goût spécifique du café : l'expérience qualitative unique de boire du café

Peut on expliquer ce qu’est le rouge à quelqu’un qui n’a jamais vu de rouge ?

Tout ces questionnements sont le point de départ d’une branche de la philosophie très riche, et votre point de vue m’intéresse en commentaire.